みなさんこんにちは!

学習館スタッフのすぅーちゃんです。

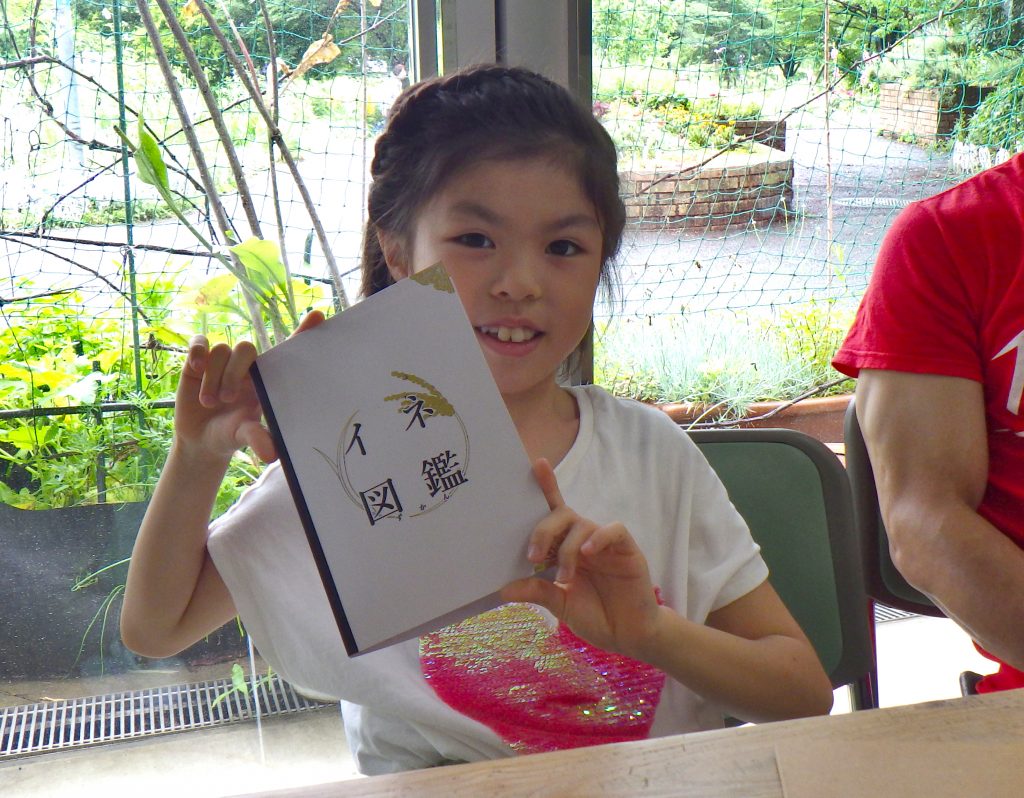

今回は7月12日に開催した

イベント「こうえんのヒーローになろう」の様子をご紹介します!

この日は夏らしい暑い日でしたが、4人のヒーローが集まってくれました。

まずは、マントをつけて、ヒーローに変身!

みんなで公園に落ちているゴミを拾います!

残念なことに、利用者の中にはゴミを捨ててしまう人がいるんです・・・(泣)

みんなが公園で気持ちやすく過ごせるように、

ヒーローが助けてくれました!!

ありがとうヒーロー!!

次は雑草抜きをします。

たくさん緑があるけれど、雑草も増えて困っています・・・。

ヒーローは公園の植物も守ってくれます!

ありがとうヒーロー!!!

助けてくれたヒーロー達には、

ヒーローシールをプレゼントしました♪

公園を楽しむみんなのために頑張ってくれた

ヒーローありがとう!!!

これからも素敵な公園を大切にしてくれると嬉しいです♪